PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY

Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayAlfred Joseph tient dans ses mains une relique. À ceux qui diront que son dictionnaire ktunaxa-anglais est usé, il répondra qu’il est plutôt « bien utilisé ». L’aîné est originaire de la communauté de ʔakisq̓nuk (Columbia Lake), dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Il est Ktunaxa (prononcer k-too-na-ha) et sa langue porte le même nom.

Depuis de nombreuses années, il tente de la revitaliser. Il faut dire qu’il n’y a plus qu’une petite poignée de personnes – une vingtaine – qui serait capable de s’exprimer dans cette langue qui n'a aucune filiation avec d'autres langues vivantes.

En ce mardi soir, les employés du conseil de la nation quittent leurs bureaux et laissent la place aux étudiants. Certains se joignent virtuellement au cours présenté par Alfred. Au total, ils sont presque une vingtaine.

L'aînée Marie Nicholas a été accueillie avec les honneurs lors de cette leçon du soir, car elle s'est déplacée exprès pour les élèves.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Une aînée s’approche doucement. Visière rouge enfoncée sur la tête, large chemise et veste kaki sans manches, elle s’installe. C’est Marie Nicholas. Elle fait partie, comme Alfred Joseph, des rares qui parlent la langue.

Et elle en impressionne plus d’un.

Quand le cours commence, certains n’hésitent pas à faire part de leur gêne. D’autres ont dépassé cette timidité, comme Emelyne Manuel. J’avais peur de mal dire les choses. Aujourd’hui, elle participe au cours et ose. Car, pour elle, réapprendre le ktunaxa a été comme une thérapie.

0:09

Jenni Jacobs est professeure de culture et de langue dans l'une des quatre communautés ktunaxa de la Colombie-Britannique.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rapidement, Alfred Joseph leur demande de dire un petit quelque chose. Emelyne participe. Marie répond : J’ai tout compris!. Des applaudissements se font entendre. Parfois même, l’émotion gagne certains étudiants, comme Bonnie, qui a décidé de lire un texte en ktunaxa, les larmes aux yeux.

Tout le monde y met bien plus que du sien. Parce que décider de suivre ce cours vient d’un engagement profond.

Une décision réfléchie

Si Mara Nelson a pris cette décision, c’est parce qu'elle sentait qu’il lui manquait quelque chose. En 2020, elle a donc intégré les cours d’Alfred et, finalement, cette langue a été comme la pièce manquante d’un puzzle. J'ai pu m'épanouir, raconte-t-elle en ouvrant son carnet de notes.

Ailleurs, dans le sud de la province, d’autres continuent aussi leur apprentissage. Comme Jenni Jacobs, une enseignante. J’apprends encore… pour honorer ma grand-mère, dit-elle après quelques secondes de réflexion.

Mara Nelson raconte qu'elle était heureuse, mais elle sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie : c'était sa langue, le ktunaxa.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Je continue à cause de ce qu’on a fait dans les pensionnats à nos aînés, à ma grand-mère, à ses frères et sœurs. Ils étaient nés dans la culture et la langue et on leur a pris, poursuit-elle.

Ils ont fait un sacrifice et je ne veux pas que ma grand-mère ait traversé tout ça pour rien. Elle est revenue, a réappris sa langue, et je pense que [l’apprendre à mon tour] est une façon de lui rendre hommage.

De retour dans le cours d'Alfred Joseph à Cranbrook, Consuelo Cavalieri se connecte depuis le Minnesota. Elle est originaire d’une communauté ktunaxa de l’Idaho (on trouve deux communautés ktunaxa aux États-Unis : en Idaho et au Montana).

Elle se souvient : Mes grands-parents se chicanaient en ktunaxa quand j’étais petite, mais je ne comprenais pas ce qu’ils disaient. Et même si toute sa vie son oreille a été familiarisée à cette langue, elle ne considère pas qu'elle la parle couramment. Les cours d’Alfred lui permettent d’améliorer surtout sa grammaire.

Beaucoup estiment que le ktunaxa offre un niveau plus profond de connexion qui va au-delà d’échanger sur des banalités. C'est le cas de Cyndi Andrew. Elle n’est pas Ktunaxa, mais ses petits-enfants le sont.

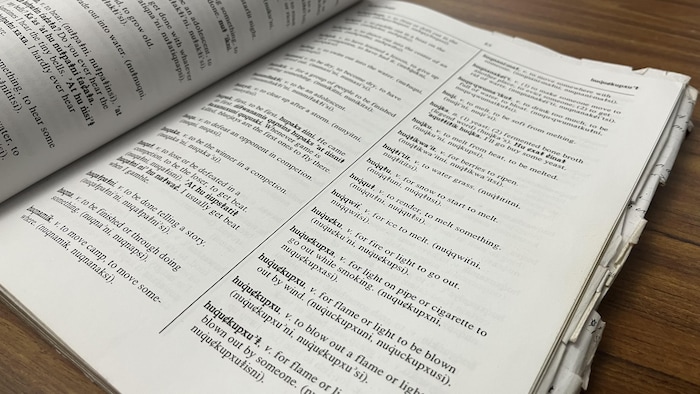

Le dictionnaire ktunaxa/anglais est un document précieux pour Alfred.

Photo : Radio-Canada

Je voulais qu'ils vivent une expérience positive et qu'ils connaissent leur culture et leur héritage. Je savais donc que je devais m'impliquer moi-même, explique-t-elle en servant des parts d’un gâteau au chocolat à tout le monde.

C’est important d’apprendre le ktunaxa. C’est la langue du peuple du territoire sur lequel nous vivons.

Dans une petite case de l’écran, Joyce Green apparaît. Cette retraitée a des origines ktunaxa diluées avec le temps par les mariages. Sa grand-mère a toujours refusé d’apprendre le ktunaxa et reniait d’ailleurs tout ce qui pouvait faire penser aux Autochtones.

Joyce Green a un côté de sa famille originaire de la communauté ktunaxa de Tobacco Plains et elle met beaucoup d'efforts à apprendre cette langue.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle me disait toujours : "On avance, on ne recule pas". J’ai donc appris qu’être Autochtone, c’était une forme de régression. Ce n’était pas par méchanceté, mais c’est ce qu’on lui avait appris, raconte Joyce.

Suivre les cours d’Alfred lui tient à cœur. J'ai beaucoup à apprendre, et je suis plus âgée… je n'ai que peu de temps pour l'apprendre, dit-elle de sa voix douce et enveloppante.

Du doigt, elle montre la montagne qui s’élève devant elle. Il s’agit du mont Baker, baptisé à la mémoire du colonel du même nom, un colon anglais venu accaparer les terres des Ktunaxa à l’époque.

Joyce raconte qu’elle a appris le nom que les Ktunaxa donnent à cette montagne. Depuis, elle ne la regarde plus de la même manière. L’ancienne professeure explique la raison pour laquelle elle a décidé de suivre les cours d’Alfred.

L'aînée Marie Nicholas a participé à la leçon du jour pour appuyer Alfred Joseph.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Un jour, j'ai rêvé de ma grand-mère. Je ne l’avais connue qu’avec des cheveux gris et courts, tirés en arrière, mais dans mon rêve, elle était jeune et avait de longs cheveux noirs. Elle me parlait en ktunaxa. Je lui ai dit : "Grand-mère, je ne te comprends pas". Elle m'a répondu : "Si, tu peux". J'avais le sentiment qu'elle me donnait la permission. La permission qu'elle nous avait toujours refusée. Je pouvais parler ktunaxa.

Depuis, Joyce suit avec assiduité les cours d’Alfred et se sert de ce rêve comme d’un carburant, surtout quand apprendre lui paraît trop difficile.

Plus qu’un cours de langue

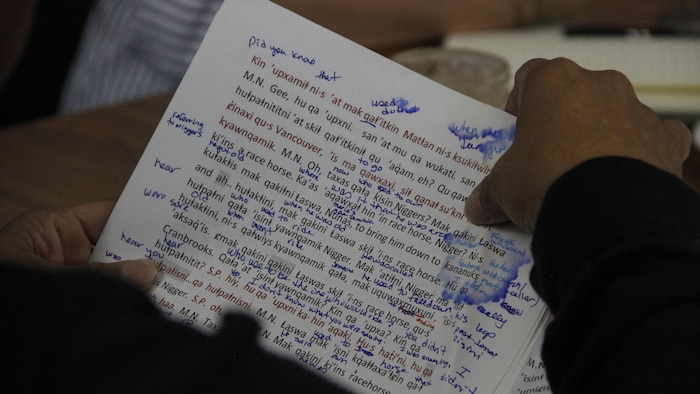

Ce soir-là, le cours va durer plus que les deux heures prévues. La discussion est constructive, le groupe réfléchit ensemble à différentes façons de dire ceci ou cela autour d’une boisson.

Alfred reprend l’une des élèves sur sa prononciation. C’est important pour lui. Alors, elle répète le mot. Encore et encore. L’aîné a l’ouïe fine, mais la bienveillance est de mise et on assiste plus à des réflexions partagées, à un remue-méninges.

Les Ktunaxa préfèrent parler de « sons » que d'alphabet.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’ambiance est bien loin d’une salle de classe conventionnelle. Même si, sur papier, ce sont Alfred et Marie les leaders du cours, les échanges poussent tout le monde à apporter leur pierre à l’édifice.

Et quand un doute arrive, Alfred saisit son dictionnaire et cherche. Car il le répète : lui aussi est toujours en apprentissage, même si son avance est indéniable. Durant des années, il a peaufiné ce dictionnaire et, dans un carnet, il a pris soin de noter en ktunaxa tout ce qu’il voyait lorsqu’il se promenait.

Ce n'est pas très strict. Nous rions de nos erreurs, puis nous faisons une nouvelle tentative un mois ou deux plus tard et nous nous rendons compte que ça a fonctionné, que nous avons compris, détaille Mara Nelson, qui est aussi la coordinatrice linguistique du conseil de la Nation Ktunaxa.

Nous voulons que cela se fasse d'une manière douce, avec beaucoup de rires et de liberté d'expression. Personne n’est ridiculisé. On nous apprend à aimer notre langue et à nous épanouir.

Elle qui ne connaissait aucun membre du cours avant qu’elle décide de la suivre, les voit désormais comme une nouvelle famille.

Je les aime et je compte sur eux pour m’aider à grandir et à devenir qui je suis, dit-elle, avant de ravaler ses larmes.

Bonnie est l'une des élèves du groupe qui suit un cours le mardi ou le jeudi soir.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Vers 22 h, le cours se termine, une heure plus tard que prévu. Tout le monde a été baptisé avec un nom ktunaxa qui prend la forme d’une petite phrase. L’idée est de faire travailler les élèves sur les verbes.

L’anglais reprend alors sa place dans les discussions, mais Mara confie qu’elle et Emelyne s’amusent parfois à mélanger les deux langues. Elles s’écrivent des textos, alternant entre l’anglais et le ktunaxa.

Comme l’a dit Alfred, nous n’avons souvent personne avec qui parler à la maison, alors ce genre d’échanges sont importants, ajoute Mara.

Surmonter les difficultés

Apprendre une langue lorsqu’on est adulte n’est pas forcément chose facile, surtout lorsque la langue en question ne ressemble en rien à l’anglais. Les repères disparaissent. De nouveaux sons se révèlent et doivent être apprivoisés : on en compte 28 en ktunaxa.

Emelyne Manuel raconte comment sa mère s'est battue pour les droits des Ktunaxa.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pour Joyce, il est très difficile à [son] âge d’apprendre un autre modèle de construction de phrase. C’est donc un défi, car la logique n’est pas la même.

Beaucoup rappellent aussi les efforts que tout cela leur demande en termes organisationnels. Il faut trouver le temps. Le prendre. Dans l’ouragan quotidien de choses à faire, entre les enfants et le travail, se libérer pour des cours du soir demande une certaine motivation.

Le plus difficile, et c'est plutôt de ma faute, c'est de trouver le temps de pratiquer avec quelqu'un. Ma grand-mère habite juste à côté de chez moi et je devrais passer plus de temps avec elle pour parler la langue, confie Jenni Jacobs.

Les cours de langue ktunaxa se tiennent tous les mardis et tous les jeudis.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

À Cranbrook, rares sont les fois où le cours d'Alfred Joseph a été annulé. En plus de se réapproprier leur langue, les participants entretiennent un esprit de famille qui vaut tous les efforts. Et comme une famille, ils entonnent Joyeux anniversaire en ktunaxa pour l'aînée Marie Nicholas.

.jpg) 15 hours ago

3

15 hours ago

3

English (US) ·

English (US) ·  French (CA) ·

French (CA) ·  French (FR) ·

French (FR) ·