PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY

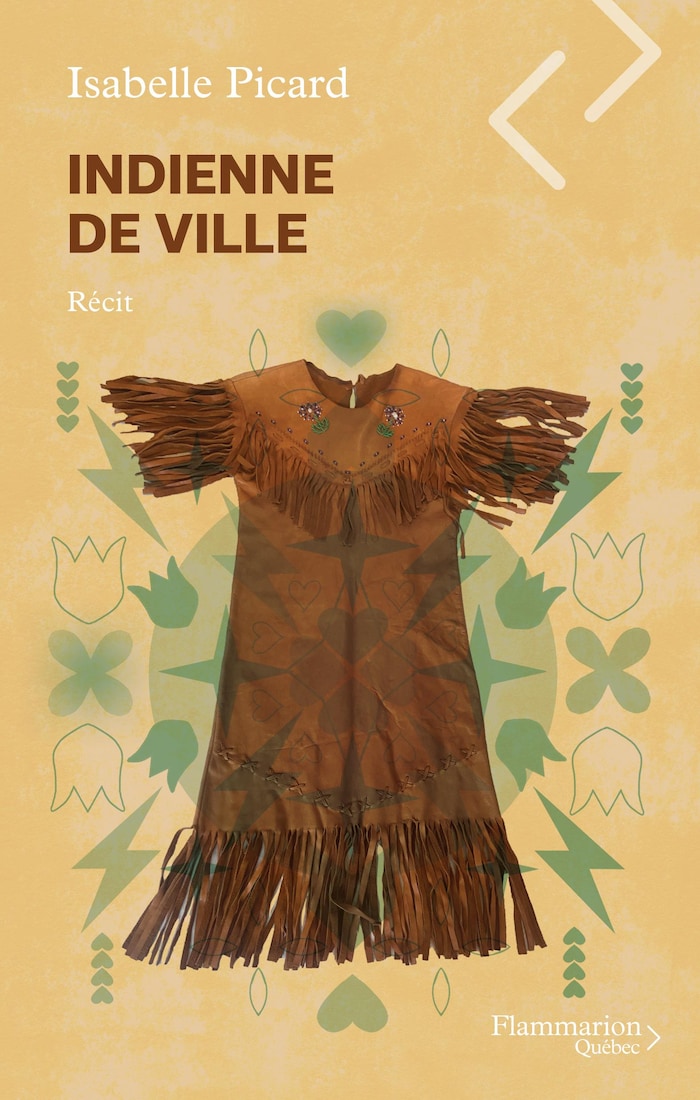

Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayÀ la croisée du récit personnel et de l’essai engagé, l’écrivaine Isabelle Picard publie cette semaine Indienne de ville, un livre de transmission et de mise au point. Sans se poser en porte-voix de « tous les Autochtones », elle convie lectrices et lecteurs à entrer, sans fard, dans la vie d’une femme wendate d’aujourd’hui, ses doutes, ses colères, ses apprentissages, ses fidélités. « Je voulais ouvrir une porte », dit-elle. Elle l’ouvre grand.

Isabelle Picard a grandi à Wendake, communauté autochtone enclavée dans la trame urbaine, à deux pas de Québec. Elle a ensuite vécu plusieurs années à Kanesatake, chez les Mohawks.

Ce double ancrage — une nation wendate enracinée dans une histoire séculaire, et une expérience intime des réalités Kanien'kehá:ka — irrigue Indienne de ville, ouvrage où se croisent scènes du quotidien, retours sur l’enfance, blessures collectives et regards posés sur un présent en mouvement.

C’est la première fois que je fais autre chose qu’un roman ou qu’une nouvelle, confie-t-elle en entrevue téléphonique. Peut-être que cette posture de transparence et de vulnérabilité va permettre aux gens d’entrer dans la vie d’une femme qui a grandi et vit encore en communauté, avec tous les défis que ça peut amener.

Chroniqueuse à La Presse depuis sept ans et fille de terrain assumée, Isabelle Picard revendique un je qui n’écrase pas le collectif, mais l’éclaire autrement. Elle se garde pourtant de parler au nom de toutes et tous. Je ne prétends pas représenter tous les Autochtones, c’est bien important pour moi de le préciser. Ma vie, c’est la seule que je connais aussi bien.

Cette humilité affleure dans la structure même du livre. Chaque chapitre part d’une situation concrète pour déployer, par touches, un paysage plus vaste, l’identité, la langue, la mémoire, l’authenticité culturelle, les angles morts de l’histoire officielle, l’éducation des enfants, la fabrication des stéréotypes.

Je me suis posé énormément de questions, vraiment beaucoup. Est-ce que je vais me montrer assez humble? Est-ce que ma vie est assez intéressante?, raconte-t-elle. Puis, quelque chose s’est dénoué. À partir du moment où j’ai commencé à écrire, en deux mois c’était ficelé. Tout était là.

Avec ce livre, j’ai décidé de m’y montrer vulnérable, parfois avec des faiblesses, parfois avec des forces. On fait de bons coups, on fait de moins bons coups.

Cette vulnérabilité n’est pas une coquetterie littéraire, c’est une méthode. En reliant l’intime au politique, la quarantenaire rend visible ce que les statistiques écrasent souvent : la texture d’une existence au contact des institutions, des médias, des écoles, des musées, des communautés.

Je voulais montrer un peu ce qu’est la vie des Autochtones en communauté. On entend beaucoup de membres des Premières Nations, mais plusieurs sont en dehors des communautés. Je trouvais important de montrer que ce n’était pas si facile, qu’on part de loin et qu’on a cheminé.

Le livre Indienne de ville d'Isabelle Picard est publié aux éditions Flammarion Québec.

Photo : Flammarion Québec

Indienne, un mot pour dire l’Histoire et la défaire

Le titre frappe. Et interroge. Indienne de ville : Provocation? Réappropriation? Pédagogie? Les trois à la fois, lance Isabelle Picard au bout du fil. On ne dit pas ''Indienne''. On ne le dit plus, sauf parfois entre nous, entre Autochtones. C’est pour ça que je me le permets ici, et parce que c’est comme ça qu’on m’a appelée tant de fois.

Elle souligne que l’usage du terme Indien s’imposait pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est encore ainsi que nombre de personnes désignent les Autochtones, mais ce mot, rappelle-t-elle, est lourd d’histoire. Il charrie des préjugés d’un autre temps et traduit une profonde méconnaissance, note-t-elle.

Nous, entre Autochtones, on s’est un peu réapproprié ce narratif, souvent sur le ton de la blague, comme une boutade. J’avais envie de remettre ce mot en avant pour dire : "Je vais vous montrer ce qu’est, pour vrai, être 'Indien', selon ma vision."

Ce geste vise à la fois certains chroniqueurs qui continuent d’utiliser les mots Indien ou Amérindien — alors qu’ils savent pertinemment qu’ils ne sont plus employés — et des personnes âgées qui n’ont connu que ce vocabulaire à l’école.

Je ne veux pas faire d’âgisme. Je comprends qu’il soit difficile de changer des mots utilisés pendant plus de 70 ans. Ce n’est pas forcément de l’irrespect, mais parfois, malheureusement, il y a bel et bien du non-respect derrière, précise-t-elle.

Si une personne de 75 ans dit "les Indiens", je vais comprendre. Et quand je réponds, je dis "les Autochtones, les Premiers Peuples, les Premières Nations". Peut-être que là, elle va me poser une question : "Ah oui, on dit ça maintenant?" Je préfère créer l’échange.

Wendake est aujourd’hui la seule communauté au Canada où vit la Nation wendate. Depuis des temps immémoriaux, ce peuple a occupé l’estuaire et la vallée du Saint-Laurent jusqu’à la région des Grands Lacs.

Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

De la Huronie à Wendake

L’un des fils majeurs de l’ouvrage à forte teneur biographique est historique. Isabelle Picard refuse de parler des enjeux contemporains (santé mentale, violences, consommation) sans rappeler le long arrière-plan de la colonisation, ses ruptures et ses continuités.

Je trouve que c’est difficile de parler des enjeux actuels si l’on ne parle pas de l’histoire. J’ai trouvé ça dommage que pendant des années, on ne parlait pas des causes de ces maux, qu’on ne parlait pas des pensionnats. L'autrice rappelle un fait simple et pourtant décisif : avant 2008, personne ne connaissait les pensionnats pour Autochtones.

Cette année-là, le premier ministre Stephen Harper a présenté des excuses officielles, mais c’est seulement en 2015, avec la Commission vérité et réconciliation, que la réalité a commencé à émerger dans la conscience collective. Les Québécois, les Canadiens ont alors découvert ce qui s’était réellement passé. C’est très récent, ajoute-t-elle.

Ce rappel n’a rien d’une simple note de bas de page. Il façonne sa manière de raconter. Pour Isabelle Picard, comprendre le présent exige de remonter le fil de l’histoire, celui d’un parcours de près de quatre siècles qui éclaire son identité et celle de sa nation. Elle évoque ainsi le morcellement du Wendake actuel, la perte d’accès à la rivière, l’invisibilisation des Autochtones ou encore le poids durable de la religion.

On a souvent entendu qu’on n’était pas Wendats, pas "assez" autochtones, surtout parce qu’on vit près de la ville, parce qu’on est plus éduqués. Ça m’a dérangée tout au long de ma vie.

D’où la nécessité de raconter, patiemment, le fil qui va de l’ancienne Huronie, territoire ancestral des Wendats en Ontario le long de la baie Georgienne, jusqu’à Wendake au Québec. Sinon, il manque quelque chose. C’est comme si on avait toujours été comme ça. Non. Nous avons vécu de façon traditionnelle avec nos organisations politico-sociales. Il y a eu un changement, voici pourquoi, et voici ce que ça a amené.

L'emblème des Hurons-Wendat.

Photo : Gracieuseté

Ce travail d’archéologie du présent — Isabelle Picard est aussi ethnologue — rejoint un autre thème, plus intime, celui de l’authenticité culturelle. L’écrivaine ne contourne pas les malentendus qui l’ont accompagnée dès l’enfance. J’ai grandi avec des totems ou des tipis, alors que ce n’était pas du tout ma culture, confie-t-elle, soulignant combien ces symboles plaqués de l’extérieur ont longtemps brouillé la perception de son identité wendate.

Sur ce point, le livre retrace la maturation d’un regard sur sa propre identité, de l’enfance à l’âge adulte. La manière dont Isabelle Picard se conçoit comme femme wendate a profondément évolué : les colères de la jeunesse, légitimes, ont peu à peu cédé la place à une énergie plus calme, forgée au contact des aînés.

Elle évoque un épisode marquant lorsque, dans la vingtaine, elle apprend qu’un musée a jeté dans des sacs poubelle des ossements humains appartenant aux ancêtres de sa communauté. C’est affreux, dit-elle, encore émue. À l’époque, la colère la submerge, mais les aînés de sa communauté, par leur attitude, lui montrent une autre voie.

Souvent, ils vous montrent les choses dans le silence. Sans le dire. C’est là que j’ai le plus appris. Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas fâchés ou tristes. Ils savent qu’on ne peut pas tout contrôler.

Originaire de Wendake, Isabelle Picard est une ethnologue wendate aux multiples casquettes : chargée de cours, chroniqueuse, conférencière, consultante, formatrice et autrice.

Photo : Christine Bourgier

Les wannabe autochtones de plus en plus nombreux

Au détour d'une page, Isabelle Picard aborde de front un phénomène qui blesse : l’appropriation identitaire. Oui, c’est un phénomène inquiétant, partagé par l’ensemble des Autochtones. Ça fait une quinzaine d’années qu’on lève les drapeaux rouges.

Elle mentionne des cas devenus publics (artistes, universitaires, élues, écrivains, etc.) et rappelle l’onde de choc qu'ils ont provoquée dans les communautés. Le problème, dit-elle, est double. D’abord, ces gens-là parlent en notre nom sans porter notre fardeau et nos traumas. Dans des milieux où beaucoup d’Autochtones sont plus timides, se sont longtemps sentis invisibilisés, il est facile de s’emparer de la parole des premiers peuples, la plupart du temps pour dire n’importe quoi.

Ensuite, la fraude a des effets matériels. Les emplois ou subventions réservés aux Autochtones existent pour une raison, poursuit l’écrivaine. Quand on voit des non-Autochtones se les approprier, c’est très dommage. Ce sont des initiatives communautaires qui ne verront pas le jour, alors que culture, loisirs, projets locaux sont essentiels pour l’identité et l’estime de soi.

Je suis pour les alliés autochtones. On en a plein, des gens qui s’ouvrent, s’éduquent, viennent avec nous aux pow-wow. Mais quand on prend la parole autochtone, l’argent, les emplois, là, pour moi, c’est non!

C’est d’ailleurs ce qui l’a convaincue d’intégrer ce chapitre à son livre, afin d’offrir à des lecteurs parfois pas au courant des repères pour discerner. Elle mesure aussi le prix de la parole et confie que trois de [ses] amies sont dans des processus judiciaires parce qu’elles ont parlé. On voudrait mettre nos énergies ailleurs, souffle-t-elle.

Pour Isabelle Picard, la pédagogie reste pourtant le meilleur remède. Elle prend forme autant dans les grands récits collectifs comme la crise d’Oka, qu’elle revisite à travers les yeux de l’adolescente qu’elle était, que dans des microscènes où l’identité se rejoue au quotidien : un échange au travail, un malentendu sur un symbole culturel ou une conversation avec un voisin, par exemple.

Indienne de ville se lit d’une traite. On y entend une voix franche, tantôt rieuse, tantôt grave, toujours tournée vers l’Autre. Aînés silencieux, adolescents curieux, collègues hésitants ou voisins en quête de compréhension composent un tableau nuancé. Les gens m’ont souvent dit : "On comprend un peu mieux vos enjeux, mais on n’est pas dans vos souliers, dans vos mocassins."

Au-delà des problématiques abordées, Isabelle Picard souhaite que l’on retienne de son livre une vérité simple, pourtant essentielle : On est tous humains, peu importe la couleur de peau. […] Souvent, on entend des chefs politiques, des leaders. Moi, j’ai eu envie de ramener ça à une échelle humaine.

2 days ago

17

2 days ago

17

English (US) ·

English (US) ·  French (CA) ·

French (CA) ·  French (FR) ·

French (FR) ·